|

|  | Diego Baldoin

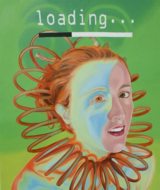

Nato a Moncalieri (TO) nel 1973. Vive e lavora ad Aosta. Protagonista delle opere di Diego Baldoin è un organismo cibernetico la cui struttura umana è innestata sulle componenti artificiali. La genesi strutturale di queste figure procede dalla rielaborazione digitale di uno scatto fotografico, e si plasma secondo modelli fantastici dell’artista, mutuati dal cinema o dal fumetto, da siti Internet o da riviste scientifiche. I corpi vengono poi trasferiti sulla tela mediante una realizzazione pittorica pulita e accurata, secondo lo stile lento e definito della pittura accademica, accentuando le trasparenze chiaroscurali e le minime variazioni cromatiche. La deformazione dei volti evidenzia il processo di ibridazione tra umano e digitale; le tonalità pastello fanno da sfondo a una compenetrazione delle masse che produce effetti psichedelici, molto simili alle sfumature luminose della biologia molecolare osservata al microscopio, eludendo l’idea di una rappresentazione realistica. In alcuni casi, invece, la mutazione si esprime attraverso una raffigurazione sempre più iperrealistica, partendo appunto dalla matrice fotografica, per esaltare al meglio il risultato formale della genesi di un nuovo organismo sintetico, che appare più puro e incontaminato dell’essere umano. |

|

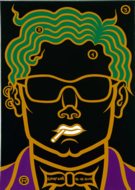

|  | Luca Bertasso

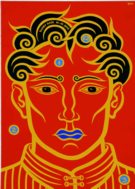

Nato a Torino nel 1968, vive e lavora a Milano. Nelle opere di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la tipizzazione del soggetto, secondo i canoni pop, favorita anche dall’uso di titoli emblematici; dall’altra il gioco magrittiano della sovrapposizione di diversi elementi, scritte o oggetti, in assurdità apparente. Al primo gruppo appartengono personaggi delineati con pochi tratti essenziali e con campiture totalmente piatte e bidimensionali, secondo un utilizzo del colore a volte sintetico, a volte analitico. Il disegno delle silhouette facciali si affida a una linea di contorno molto spessa, che ha origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai suoi massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata da Bertasso in maniera originale grazie all’intervento, oltre al nero, di altre tinte acide, che diventano unico profilo portante dell’opera. Nella seconda serie, quella magrittiana appunto, si possono ritrovare personaggi totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una continua metamorfosi surreale di forme e fisionomie. |

|

|  | Blue&Joy

Daniele Sigalot è nato a Roma nel 1976

Fabio La Fauci è nato a Milano nel 1977.

Vivono e lavorano a Londra.

Blue and Joy sono le icone di due pupazzi di pezza che si incontrano per caso e danno vita ad una serie episodica di avventure o meglio “disavventure”. Blue sembra molto triste, come palesa la grossa lacrima gialla che cola dal suo occhio destro, mentre Joy appare felice e ha sempre la bocca spalancata in un sorriso disarmante. In realtà le personalità dei due personaggi sono invertite, a dispetto del loro nome e del loro aspetto esteriore: il primo è contentissimo di essere al mondo e tutti lo amano; il secondo, al contrario, è tristissimo e sconsolato.

Il mondo di Blue and Joy può essere considerato un’inedita rilettura dell’innocenza e della grazia delle creazioni giapponesi di Yoshitomo Nara e Takashi Murakami, a cui si mescolano la sagacità e il sarcasmo di certi cartoons americani come I Simpson, South Park, Beavis and Butthead, per arrivare alla criticità e causticità dei fumetti di Schultz, Quino e Pazienza. Unico elemento distintivo di questa produzione variegata nelle forme e nelle manifestazioni è il grafismo essenziale, l’estrema stilizzazione del tratto e la figurazione in bianco e nero, rotta solo a tratti dalle note cromatiche del giallo intenso o del rosso fuoco che, come nelle tavole noir di Sin City, alludono ai simboli forti e caratterizzanti di Blue and Joy: la lacrima, il cuore spezzato e il sorriso perenne. |

|

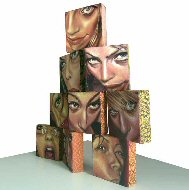

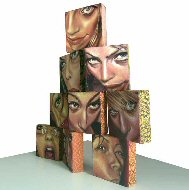

|  | Andrea Buglisi

Nato a Palermo nel 1974, dove vive e lavora.

Le stoffe, damascate, optical, a motivi floreali o con texture geometriche, costituiscono il supporto di base su cui si costruisce la pittura di Andrea Buglisi. I personaggi dell’artista galleggiano su questo spazio improbabile, mentre altre volte le decorazioni delle stoffe si sovrappongono ai volti dei soggetti creando nuove identità misteriose. L’utilizzo dei colori, delle fantasie e dei motivi psichedelici degli anni Settanta, assieme al gusto oggettuale per l’arredo di design, va di pari passo con il recupero di una figurazione carica, vivace e accesa, che presenta primi piani di donne dai tratti marcati, le sopracciglia arcuate e gli occhi molto truccati, impegnate in smorfie dall’aria sensuale. I ritratti di questi volti pongono particolare attenzione al taglio ravvicinato dell’inquadratura, che si sofferma sullo sguardo per penetrarne i lineamenti oltre la superficiale piacevolezza tonale della tavolozza. Le opere di Buglisi sono soprammobili d’arredo che si impongono nello spazio per la decorazione aggettante dei supporti, così come le figure dell’artista sono donne oggetto, pronte a inscenare sulla tela qualsiasi tipo di espressione fisica e psicologica. |

|

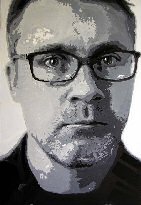

| Maurizio Carriero

Nato a Piedimonte Matese (CE) nel 1980. Vive e lavora a Milano.

Il procedimento artistico di Maurizio Carriero è stato sensibilmente influenzato dalla formazione accademica presso il Bauhaus di Weimar dove lo studio della teoria della Gestalt è avvenuto in contemporanea a corsi sulla fotografia digitale. Queste due matrici si combinano nella ricerca sul ritratto, che fa riferimento alla tecnica della posterizzazione (strumento progettato per valutare i colori delle campiture e ridurne il numero cercando di mantenere il più possibile l’aspetto originale dell’immagine) come procedimento espressivo per indagare i filtri colorati all’interno del soggetto. In un mix tra soluzioni digitali e pittura di maniera, Carriero parte da immagini fotografiche, modificate successivamente da programmi di grafica, per arrivare a soluzioni cromatiche a contrasto, da cui prende avvio il gesto pittorico. Nella serie dei ritratti rivolta a personaggi famosi della moda e del costume, come Kate Moss nella campagna pubblicitaria Obsession, oppure ad affermati artisti contemporanei, come Damien Hirst, l’intento dell’artista risulta il medesimo: circoscrivere zone di colore definite dall’aggregazione di particelle geometriche di materia o tracce concentriche tonali che preludono a una deformazione del viso secondo i presupposti della pittura di Jenny Saville e Lucien Freud. |

|

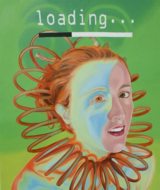

|  | Matteo Confalonieri

Nato a Vimercate (MI) nel 1976, vive e lavora ad Arcore (MI).

Si intitolava Memento Effingere (2003) una serie di ritratti di Matteo Confalonieri, che fissavano in acrilico bianco su tela grezza il ricordo indelebile dei volti che hanno segnato inequivocabilmente la Storia dell’Arte: da Bacon a Picasso, da Warhol a Duchamp. Un monito a non dimenticare i tratti fisiognomici di quei maestri, effigiati con un segno chiaroscurale denso e plastico, quasi fossero calchi in creta di famosi antenati romani, larve eburnee affioranti dalla tela.

Ora il genere del ritratto è diretto alla rappresentazione di figure familiari con il quale l’artista vive in intimità domestica, figure infantili le cui fantasie interiori sono ribaltate nello spazio esterno alla scena, nello sfondo arabescato che contorna il volto, nell’intreccio decorativo delle forme. I motivi in foglia d’oro generano un senso di straniamento e sospensione sacrale, metafora della ricerca di un’arcana ricchezza metafisica. Non solo il tempo passato, dunque, ma anche quello presente ci riserva formule, simboli e significati che possono ispirare il percorso creativo dell’artista. |

|

|  | Emilia Faro

Nata a Catania nel 1976, dove vive e lavora.

Con la leggerezza e la delicatezza del disegno, Emilia Faro focalizza l’attenzione sui volti, sui visi colti nell’immediatezza di uno sguardo, nella spontaneità di un’espressione. Il ritratto diventa strumento privilegiato per catturare sia l’aspetto esteriore che l’essenza più intima di una persona. In questa galleria di ritratti, i tipi prescelti non sono uomini e donne sconosciuti, bensì alcuni artisti del Novecento, le figure che hanno gettato le basi dell’arte contemporanea e che, con i loro concetti visivi e canoni formali, assurgono a modelli esemplari per le generazioni successive. Il ritratto dell’artista in oggetto non è mai inquadrato nel foglio bianco, ma viene ambientato all’interno dell’opera d’arte-capolavoro che ha reso memorabile l’artista. Sfondo decorativo in Folon o quinta scenografica in Rothko, il fondale non è mai fine a se stesso, al contrario diventa il tramite per introdurre il mondo espressivo dell’artista, i suoi motivi e i suoi colori. Inconfondibile rimane comunque l’impronta stilistica, il tratteggio veloce della matita, a contrasto con la nettezza delle campiture ad acquerello che, in pochi tatti essenziali, ci consegnano la sembianza e l’intensità di un volto. |

|

|  | Simone Ferrarini

Nato a Reggio Emilia nel 1976, vive e lavora tra San Polo d’Enza (RE) e New York.

Velocità compositiva ed essenzialità delle linee a matita sono le fondamenta del lavoro di Simone Ferrarini, che guarda all’uomo come referente unico della propria arte. L’artista rielabora costantemente la propria espressione fisiognomica verso una stilizzazione grafica dei tratti reali che appartiene al tratto caricaturale. Secondo il principio dell’autonomia espressiva del segno grafico, Ferrarini parte dalla trascrizione dei propri lineamenti somatici per delineare figure dotate di una forte caratterizzazione individuale. Egli mette alla prova il proprio viso, lo sottopone a innaturali esercizi di mimica facciale, lo obbliga a inscenare molteplici “facce”, ma il risultato a cui arriva non è la definizione della propria fisionomia, ma la creazione di un’altra identità, unica e irripetibile, che esiste solo sulla carta. Una fisionomia che viene declinata su fogli da disegno, applicata su scontrini e bigliettini già carichi di una loro storia, oppure espansa e ingigantita su carta da parati secondo i dettami di un’empatia affettiva involontaria, che spinge l’artista a schizzare le espressioni del viso corrispondenti a determinate condizioni emotive. |

|

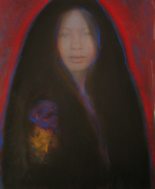

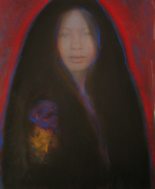

|  | Barbara Giorgis

Nata a Taranto nel 1959, vive e lavora a Milano.

La ricerca artistica di Barbara Giorgis si muove in direzione del recupero delle radici spirituali nascoste al di sotto delle rappresentazioni contemporanee. Intervenendo su immagini femminili di riviste alla moda, l’artista elimina gli attributi del momento e restituisce loro un’identità spirituale eterna. I lunghi veli monacali che incorniciano i volti ovali delle donne, formano quasi un’aureola dai valori cromatici rovesciati rispetto al fondo scuro della tela. Il bagliore fulgido che promana dagli sguardi e dagli abiti lascia presagire una luce interiore, attraverso cui si dichiara la passione dell’interiorità - passione della sofferenza e passione del desiderio. In questo senso ogni ritratto di Barbara Giorgis è “sacro” perché il sacro, diceva Bataille, non è altro che la comunicazione delle passioni. Così la figura iconica non è un volto generico, ma una faccia visibile che, nell’assenza di una esteriorità sensibile e corporea, apre all’interiorità di un’apparizione ieratica. Tramite un raffinato procedimento di citazionismo formale e rielaborazione estetica, queste figure femminili diventano vere e proprie icone, antiche e moderne al tempo stesso. |

|

|  | Iva kontic

Nata a Belgrado (Serbia), nel 1982, vive e lavora a Milano.

A confronto con il mezzo fotografico, si muove l’opera di Iva Kontic, che parte dalla ripresa di soggetti conosciuti, intimi e a lei vicini nella sfera affettiva per ricostruirne i volti sulla tela. L’artista ribalta tuttavia il tradizionale approccio artistico che dalla minuziosa registrazione fisiognomica arriva a decifrare l’interiorità degli individui, così che la comunanza interiore e la comprensione psicologica diventano tramite per la ricostruzione anatomica. La ricerca “epidermica”, dunque, non è un mero pretesto per l’indagine esteriore, ma va di pari passo con l’annotazione degli stati esistenziali e delle sensazioni racchiuse all’interno. Quindi le macchie della pelle, i tratti del viso vengono descritti con la stratificazione delle pennellate e le velature del colore, ma nello stesso tempo acquistano il significato di immedesimazione nel vissuto e di adesione esistenziale. Alla nozione di “ritratto” viene sostituita quella di volti come corpi, di quadri-corpi che contengono in sé il principio della loro forma e vivono di una propria vita: “l’enigma è che il mio corpo simultaneamente vede e viene visto”(Merleau-Ponty). |

|

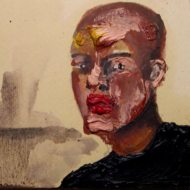

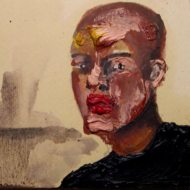

|  | Christian Leperino

Nato a Napoli nel 1979, dove vive e lavora.

Un’idea di arte intesa come azione fisica diretta, che trasmuta le visioni in gesti, sorregge il fare di Christian Leperino, in direzione di una pittura fortemente espressiva, materica e spessa, che va oltre i limiti del contorno per decantarsi in macchie, coaguli, schizzi e graffi.La recente ricerca dell’artista affronta il tema del ritratto, del volto, inteso sia in termini pittorici quanto in relazione all’esplorazione intima dell’uomo. Un segno incisivo, una materia raggrumata e colori lividi e acidi portano alla deformazione e all’esasperazione dei tratti somatici e fisici dell’uomo, per esprimere un racconto sull’uomo moderno. Il volto dell’uomo permane infatti superficie visibile sulla quale si imprime il vissuto, sulla quale si iscrivono le esperienze esistenziali attraverso i segni esteriori del piercing, del tatuaggio, della cresta punk. Protagonisti di questo repertorio umano sono volti dai lineamenti selvaggi e africani, volti dallo sguardo violento e dal ghigno aggressivo, volti dal cipiglio allucinato e inquieto, solidificati nella materia pittorica densa e grumosa che fissa nel tempo conflittualità celate e inclinazioni represse. |

|

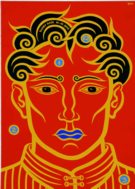

|  | Fulvia Mendini

Nata a Milano nel 1966, dove vive e lavora.

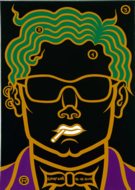

I ritratti di Fulvia Mendini costituiscono un album di personaggi che non esistono nella realtà eppure hanno qualcosa di familiare. La frontalità delle posture, la staticità delle pose e la fissità degli sguardi rimandano allo stile delle icone russe e bizantine, come anche la realizzazione ad acrilico su piccolissime tavole di legno. La rigidità del canone formale viene però animato dal variare delle decorazioni geometriche, degli sfondi e degli abiti, come suggerisce il disegno calligrafico di ciascuna immagine che rievoca la lezione delle miniature islamiche. Le figure della Mendini diventano dunque icone hippie di volti geometrici, su cui si innestano gli elementi di un vasto repertorio d’accessori e motivi ornamentali che contribuiscono a creare le differenti identità umane. La scansione bidimensionale e i colori fluorescenti e laccati introducono agli aspetti della società contemporanea ancorando questi ritratti a un tempo presente e ben definito, così come il grafismo illustrativo e la pittura flat si ricollegano alle moderne forme occidentali di Julian Opie e orientali di Takashi Murakami. |

|

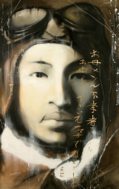

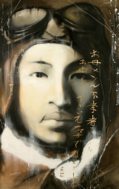

|  | Tom Porta

Nato a Milano nel 1970. Vive e lavora a Milano.

In omaggio all’iconografia giapponese del pilota “kamikaze”, Tom Porta raffigura tutto uno scenario di eroi e figure desunti attraverso una documentazione storica di testi, fotografie e spezzoni cinematografici relativi al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Affascinato dal mondo poetico del Samurai, Porta opera una fedele ricostruzione dei simboli e dei riti che appartengono alla vita del guerriero, combinando nei ritratti su tela da un lato la somiglianza di costumi e atteggiamenti, dall’altro ideogrammi giapponesi che, come in un’epigrafe, tramandano i nomi degli uomini che hanno consegnato la propria vita per il bene della loro patria. La pittura di Porta si affida a immagini monocrome e graffiate, che rimandano esplicitamente alla loro derivazione da pellicole cinematografiche: un punto di riferimento importante per la produzione dell’artista sono infatti le pellicole antiriflesso del regista Janusz Kaminsky che permettono di cogliere un’idea veloce delle luci e delle ombre anche in funzione espressionistica, in relazione cioè alla rivelazione di sensazioni emotive e sentimenti umani che si avvicendano sui volti di quegli eroi un attimo prima del loro ultimo sacrificio. |

|

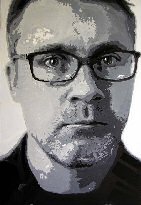

|  | Paolo Troilo

Nato a Taranto nel 1972. Vive e lavora a Milano

L’espressione artistica di Paolo Troilo si caratterizza per l’originalità del procedimento formale. Non sono pennelli e spatole gli strumenti di lavoro dell’artista, bensì le proprie mani: l’una sparge i colori ad acrilico, dispiegando contemporaneamente le cinque dita, l’altra sorregge il cellulare che riporta a modello della rappresentazione la fotografia del proprio volto. La tavolozza pittorica di Troilo è prevalentemente bi-cromatica, basata sull’uso di due colori, in alternanza tra loro: avorio e “grigio di payne” oppure avorio e “verde vescica”. Questa scelta rigorosa verso il monocromatismo elimina i mezzi toni e consente di dare forza e vigore a ogni pennellata, che diventa unica e univoca, come un’impronta digitale. L’opera complessiva nasce appunto dall’aggregazione di tante piccole macchie frammentate di colore che, a partire da un particolare fisiognomico, come il naso o la bocca, arriva alla costruzione dell’intera massa facciale. Questa figurazione densa e materica si concentra ad analizzare alcune fattezze del volto rese deformi, contorte e sfibrate da urla e grida, che intensificano l’irruenza di sentimenti e pulsioni contrastanti. |

|

|  | Giuseppe Veneziano

Nato a Mazzarino (CL) nel 1971, vive e lavora a Milano.

La pittura di Veneziano, diretta, limpida e sfacciata, indaga la realtà dei fatti e le modalità di trasmissione mediale per portarne alla luce gli aspetti di finzione e di ambiguità nascosti al di sotto della superficialità della comunicazione mediatica. La trasposizione ad acrilico su tela sottolinea due aspetti ugualmente importanti nella ricerca dell’artista: l’attenzione all’aspetto umano di cui è necessariamente pregna ogni vicenda esistenziale e la vena ironica che stigmatizza tic, paure e perversioni della nostra società. Le opere dell’artista sono gigantografie a tinte piatte che ri-estetizzano l’immagine mitica di personaggi e volti popolari e restituiscono immediatamente allo spettatore l’icona di un’epoca, l’emblema di un comportamento, l’incarnazione di un modo di pensare, grazie alla sintesi espressiva dei tratti e all’essenzialità delle campiture di colore. La semplificazione delle forme espressive e l’uso di tonalità vivaci e inverosimili sono funzionali alla caratterizzazione di una dimensione fittizia, in cui la realtà si mischia alla finzione e i confini dell’una si confondono con quelli dell’altra. |

|